En 1878, la situation de la Fédération jurassienne de l'Association internationale des travailleurs devenait de plus en plus mauvaise[^1]. Le militant qu'était James Guillaume, rédacteur de son Bulletin, se rendait bien compte que l'organisation n'en était plus aux temps de ses succès initiaux. Il était suffisamment perspicace pour se rendre compte qu'à côté du chômage, du manque de ressources financières pour soutenir l'organisation et son Bulletin, c'était le mouvement ouvrier lui-même qui était en train de changer, et pas seulement dans le Jura. Les fédérations nationales de l'Internationale qui s'était qualifiée d'anti-autoritaire évoluaient dans des directions différentes. Guillaume avait pu s'en rendre compte lors des congrès internationaux de Verviers et de Gand, en 1877 ; la vague qui avait porté l'Internationale fédéraliste en 1872 était définitivement retombée et, dans chaque pays, le mouvement ouvrier suivait ses orientations particulières.

Au début de 1878, la situation personnelle de James Guillaume était devenue difficile. Grâce aux précisions qu'il fournira plus tard, tant dans L'Internationale[^2] que dans ses notes autobiographiques et dans sa correspondance, nous sommes bien renseignés à ce sujet. Après la vente de l'imprimerie paternelle, qu'il avait dirigée d'août 1869 à la fin de 1872, il avait vécu de quelques cours donnés dans des pensionnats et de leçons particulières ; il effectuait en outre des traductions de l'anglais et de l'allemand. À partir de 1875, il avait traduit successivement trois romans, anglais et allemands, pour un éditeur de Berne, Hans Körber, qui le payait très correctement 60 fr. la feuille de 32 pages, ce qui lui permettait de gagner facilement la vie de sa famille[^3].

En 1877, c'est une éminence du radicalisme neuchâtelois, Aimé Humbert, ancien secrétaire du gouvernement provisoire de 1848 et ancien conseiller d'État, recteur de l'académie, celui qui l'avait chaudement recommandé auprès de la Librairie Hachette, huit ans auparavant, qui le charge de la traduction d'un ouvrage prônant l'abolition des mesures réglementant la prostitution (Humbert est secrétaire général de la Fédération abolitionniste internationale, dont il avait été le co-fondateur, avec Joséphine Butler). Le travail est bien payé et Guillaume, qui, en mauvaise santé, a pris trois semaines de vacances en juillet 1877, à Champéry, nous dit gagner en trois heures de travail matinal la pension quotidienne de sa petite famille (10 fr.). Mais, en 1878, ses activités militantes lui ont fait perdre toutes ses leçons particulières, sans espoir d'en trouver de nouvelles ; en outre l'éditeur de Berne ne lui propose plus de traductions et celle qu'il faisait pour Humbert est terminée. Il est vrai que, grâce à Pierre Kropotkine, il collabore, depuis 1877, à l'élaboration d'un dictionnaire de géographie, à Londres et que Ferdinand Buisson, depuis le printemps de la même année, a recours à lui pour la rédaction de diverses notices du Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire qu'il vient de lancer. Toutefois cette dernière occupation ne l'enthousiasme guère ; de sa prison de Courtelary, où il y travaille, il écrit à son épouse, Élise, le 18 octobre 1877 : « Je bûche de mon mieux ; mais cette besogne Buisson est véritablement ingrate ; je peux y perdre de longues heures sans avoir rien produit, et d'autres fois, quand j'ai passé une journée à écrire de longs articles, je suis tourmenté de l'idée que ce n'est pas rédigé comme l'on voudrait, qu'on me biffera ça et que j'aurais perdu ma peine. Combien j'aimerais mieux avoir à faire une traduction. » [^4]

La même lettre témoigne de son désir de quitter Neuchâtel pour Paris. « Je ne renonce pas à mon idée d'aller à Paris, tout au contraire ; plus j'examine la question, plus je vois que c'est le seul parti à prendre. Quand je serai sorti de prison, nous causerons de cela sérieusement. Du reste, je t'ai déjà dit tous mes motifs, je n'en ai pas de nouveaux, mais ces motifs me paraissent de plus en plus péremptoires. » Le 31 octobre, il revient brièvement sur ces raisons : « Je pense d'abord qu'il m'est impossible de continuer à vivre à Neuchâtel ; je n'y trouverai point de travail. C'est la question du pain, en tout premier lieu, qui me pousse à Paris. Il y a deux autres questions encore, dont je ne te parle qu'en passant, parce qu'elles ne te paraissent rien, tandis que pour moi, elles ont, comme tu le sais, beaucoup de valeur : 1^o^ mon développement intellectuel ; à Neuchâtel j'étouffe et je m'abrutis, je ne fais pas de mes facultés l'usage que je dois en faire ; 2^o^ mon devoir comme socialiste. »^5

Il pouvait y avoir un danger pour Guillaume à se rendre à Paris. L'Internationale était interdite en France et les participants aux mouvements de la Commune y étaient toujours poursuivis (les amnisties, partielle puis complète, ne seront accordées qu'en 1879 et 1880). Or Guillaume, depuis la Suisse, avait correspondu avec des membres de l'Internationale en France et plus particulièrement avec ceux de Lyon[^6]. Il redoutait que des éléments de cette correspondance soient tombés aux mains de la police et aient pu servir à des poursuites engagées contre lui. Effectivement, son dossier des Archives de la Préfecture de Police montre que cette dernière était au courant de ces liaisons ; mais il n'avait été l'objet d'aucune inculpation, ce qu'il ne pouvait bien sûr savoir. D'où son idée : recourir à son frère Édouard, déjà établi à Paris, pour le faire intervenir auprès de leur père Georges Émile Guillaume, membre du gouvernement neuchâtelois et directeur de la police, pour demander, à ce titre, comme il l'aurait fait pour un voleur ou un criminel quelconque, si un certain James Guillaume avait subi des condamnations en France ou y était l'objet de poursuites. Le détour par Édouard, pour cette démarche que James aurait pu faire directement auprès de son père, s'explique probablement par les rapports difficiles entre les deux, à cette époque. En outre, Édouard était chargé d'aller interroger Buisson et prendre son avis sur le projet de James. Si les réponses étaient favorables, celui-ci envisageait d'aller passer huit à quinze jours dans la capitale, à la fin de l'année, afin de pouvoir prendre une décision définitive en connaissance de cause. « Je dis "avant le Nouvel An", précise-t-il, parce que c'est à ce moment que l'on traite le plus d'affaires. Édouard m'a fortement engagé à faire cela. »[^7]

Nous ignorons tout des démarches éventuelles du conseiller d'État Guillaume. Son fils, après sa sortie de prison, ne se rendit pas à Paris. Bien des années plus tard, il se dépeindra ainsi, en son domicile du quai de l'Évole, au bord du lac de Neuchâtel : « Le souvenir que j'ai des mois de l'hiver 1877-1878 est presque exclusivement celui d'un travail assidu devant ma longue et large table à écrire, formée de grands plateaux en bois de sapin posés sur deux tréteaux. À l'un des bords étaient les papiers relatifs à la publication parisienne à laquelle je collaborais [le dictionnaire de Buisson] ; à l'autre, les papiers concernant le Bulletin et l'Internationale ; au centre, les papiers relatifs au Gazetteer de Keltie, pour lequel je rédigeais à ce moment l'Italie, en m'aidant des volumes d'un vaste Dizionario orografico et d'une carte de l'Italie à grande échelle, en quinze à vingt feuilles qui tapissaient deux parois de la pièce où j'écrivais. » [^8]

James Scott Keltie, un Écossais, était le rédacteur en second de Nature. Quand Kropotkine était arrivé en Grande-Bretagne, après son évasion de la prison de Saint-Pétersbourg, en 1876, Keltie lui avait confié divers travaux pour sa revue et s'était lié d'amitié avec lui. Il avait entrepris la publication d'un dictionnaire de géographie, confiant à Kropotkine ce qui concernait la Russie et la Sibérie, travail que celui-ci pouvait poursuivre en Suisse, où il avait l'intention de se rendre, pour y retrouver Guillaume et la Fédération jurassienne. C'est lui qui avait fait confier à James la rédaction des chapitres sur la Suisse, l'Italie et la Grèce ; mais l'éditeur britannique renonça finalement à son projet et Guillaume, s'il fut bien payé pour les deux premiers pays, ne reçut rien pour la Grèce.

Depuis 1871, Guillaume et Buisson ne s'étaient plus revus, mais ce dernier ne l'avait pas oublié. Il avait signé un contrat avec la Librairie Hachette, en 1876, pour la publication d'un Dictionnaire de pédagogie ; dès 1877, il avait recruté Guillaume comme collaborateur et celui-ci a rédigé, à Neuchâtel, quelques notices, dont une partie de l'article consacré à l'Autriche. Mais les recherches nécessaires s'avéraient parfois difficiles dans une petite ville aux ressources documentaires limitées. De plus, Buisson, qui appréciait le sérieux et la qualité du travail effectué par son collaborateur, souhaitait l'avoir sous la main, à Paris, où il le pressait de venir, afin de pouvoir le charger de divers travaux pour le Dictionnaire. L'Exposition universelle allait s'y ouvrir et présenterait, dans chacune de ses sections nationales, un aperçu de l'instruction publique du pays, et Buisson voulait y envoyer Guillaume pour y récolter des informations nécessaires pour le Dictionnaire.

Il faut se garder de tout jugement rétrospectif et ne pas s'imaginer qu'en 1877-1878 James Guillaume est gagné aux idées de Ferdinand Buisson. Le rédacteur du Bulletin de la Fédération jurassienne est loin de partager la foi laïque de celui pour lequel il commence à travailler. On a l'impression qu'il s'agit pour lui d'un gagne-pain, analogue à celui que lui donnait le dictionnaire géographique de Londres. Mieux, il semble avoir été gêné par la rédaction d'articles, comme celui consacré à l'Autriche, qui comportent un certain engagement de sa part ; peut-être aurait-il souhaité dire certaines choses qui lui tenaient à cœur mais qui ne convenaient pas à un dictionnaire de ce genre. Il aurait donc préféré, on l'a vu, un travail de traduction, où il se serait borné à transposer les idées d'autrui d'une langue à l'autre, sans avoir à exprimer les siennes. Pendant un certain temps, les travaux commandés par Buisson ne se distingueront pas, à ses yeux, de ceux qu'il effectuera pour d'autres commanditaires, n'impliquant pas de sa part un engagement personnel explicite (dictionnaires de géographie, publications du Club alpin de France). Ce ne sera qu'avec les travaux de recherche originaux auxquels il devra se livrer dans le domaine de l'enseignement durant la Révolution française qu'il se sentira personnellement impliqué, du fait de sa passion juvénile pour l'histoire de cette période ; c'est alors que son attitude changera, sans toutefois qu'il en vienne jamais à partager la foi laïque de Buisson.

Vivre dans la capitale française, où résidaient déjà deux de ses frères, Édouard et Charles, avoir la perspective de poursuivre, aux Archives nationales, des travaux relatifs à l'histoire de la Révolution française et de mener, à proximité des sources nécessaires, les recherches pour le Dictionnaire, tout cela en gagnant honorablement sa vie et celle de sa famille, était fort tentant. Il y avait d'ailleurs déjà songé : « Depuis longtemps j'avais le désir d'aller vivre à Paris, pour être plus à portée de me livrer aux recherches historiques sur la Révolution française qui toujours -- et déjà lorsque j'étais étudiant à l'Université de Zurich -- avaient occupé ma pensée », écrira-t-il bien plus tard[^9]. Il y avait toutefois un obstacle : c'était, en France, les derniers temps de l'Ordre moral et James Guillaume, étranger, connu des services de police par sa participation aux activités de la Fédération jurassienne, redoutait d'être expulsé, en tant qu'adhérent de l'Internationale, interdite en France.

Certes, les lois de 1875 avaient donné une assise légale à la République, mais son président, le maréchal de Mac Mahon, menait une politique ouvertement réactionnaire. Malgré les élections de février-mars 1876, qui avaient assuré aux républicains une large majorité à la Chambre des députés, il persista dans cette voie et, le 16 mai 1877, obligea le gouvernement à démissionner pour lui substituer un ministère de combat, que désavoua la Chambre. Le maréchal l'avait alors dissoute et son gouvernement avait utilisé tous les moyens pour triompher lors des nouvelles élections d'octobre 1877 : candidatures officielles, révocations de fonctionnaires républicains, interdictions d'associations de toutes sortes, fermetures de débits de boissons fréquentés par des opposants, condamnations pour offenses aux autorités et au président, pressions diverses sur les municipalités... Malgré cela, une nouvelle majorité républicaine était sortie des urnes. « Se soumettre ou se démettre », la formule était de Léon Gambetta, mais elle résumait bien l'alternative devant laquelle était placé le maréchal. Celui-ci, malgré son entêtement, dut accepter la formation d'un cabinet républicain, très modéré d'ailleurs, ce qui apporta une certaine accalmie durant l'Exposition universelle de 1878. Mais, au début de 1879, les républicains obtiendront aussi la majorité au Sénat (élections indirectes). Le 30 janvier, Mac Mahon démissionnera ; les deux chambres, réunies en congrès, conformément à la Constitution, éliront aussitôt Jules Grévy, républicain modéré, à la présidence. Ainsi prendra fin cette longue période d'incertitude qui avait caractérisé les débuts de la Troisième République.

Au printemps 1878, Guillaume, qui comptait partir pour Paris au début d'avril, retarda encore son départ. Une lettre de Buisson, trouvant que son article « Autriche » pouvait aller, lui demandait s'il venait ou non à Paris.

Dans le cas où vous viendriez, si vous êtes disposé à me faire une part large ou étroite de votre temps, en vue des travaux du Dictionnaire. Si oui, je compterai sur vous et nous aurions à convenir de ce que je pourrai vous offrir et des comptes que nous avons à régler. Sinon je chercherai quelqu'un pour les travaux que j'ai en vue, correction des épreuves, révision des manuscrits, dépouillements bibliographiques et rédaction d'un certain nombre d'articles pour la IIe partie. Dans tous les cas je compte toujours sur vous pour achever la législative et si vous êtes disposé à faire ici quelques travaux de librairie et de traduction, je me ferai un plaisir de vous y aider, notamment pendant l'Exposition si vous arrivez à temps.[^10]

Devant cette offre, il n'y avait plus à tergiverser et, le 1^er^ mai, le jour même où l'Exposition universelle ouvrait ses portes, Guillaume prenait le train pour Paris. Ses premières impressions de la capitale, où il venait pour la première fois, furent des plus favorables. Le lendemain de son arrivée, le 3 mai, il écrivait à sa femme : « Les mots me manquent pour t'exprimer combien Paris me plaît. Je suis sûr que toi aussi tu en seras dans le ravissement. Le ton, les manières, tout enfin m'agrée et me va au cœur. Je me sens dans ma vraie patrie. » Le directeur du Dictionnaire de pédagogie lui avait expliqué ce qu'il attendait de lui :

Je sors de chez M. Buisson. Ses propositions, sans être brillantes, son acceptables. J'aurai d'abord mon travail ordinaire, celui que j'ai fait jusqu'à présent, se payant à la page ; et il sera plus abondant ; j'en aurai à faire, à ce que j'estime, au moins pour 100 fr. par mois. En deuxième ligne, il me propose divers travaux (aussi pour le Dictionnaire), qu'on ne peut pas payer à la page, et qui exigeront de moi des visites fréquentes à la Bibliothèque nationale, ainsi qu'à l'Exposition (où j'aurai pour cela une entrée au besoin) : il est convenu qu'à ce travail-là je consacrerai en moyenne deux heures par jour ; pour cela je recevrai 100 fr. par mois, payables chaque mois. De plus, il me procurera des travaux chez Hachette.

En outre, l'historien Jules Zeller, professeur à la Sorbonne, inspecteur général de l'enseignement supérieur et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, était à la recherche d'un assistant pour des recherches à la Bibliothèque nationale ; s'il n'avait pas encore trouvé, il pourrait engager Guillaume, estimait Buisson ; mais il était probablement trop tard et ce ne fut pas le cas. De plus, le travail pour le dictionnaire géographique de Londres, entrepris à Neuchâtel, devait l'occuper encore deux à trois mois.

Il se décida alors à faire venir sa famille. Gertrud Guillaume-Schack, sa belle-sœur, qu'il appréciait particulièrement, épouse de son frère Édouard établi à Paris, se rendit alors à Neuchâtel pour aider au déménagement et accompagner Élise et la petite Émilie qui arrivèrent dans la capitale le 11 juin[^11].

Mais auparavant, il s'était déjà mis au travail, comme en témoigne sa lettre à Élise du 3 mai :

Je t'écris de la Bibliothèque nationale, en attendant qu'on m'apporte les livres que j'ai demandés pour travailler. [...] J'ai déjeuné au Palais-Royal, à deux pas ; et ensuite, en fumant ma cigarette dans le jardin, au milieu des fillettes qui jouaient, je pensais à la joie que la nôtre aurait [Émilie avait alors 7 ans] à courir là, sous ces arbres, autour de ces pièces d'eau ; et je pensais aussi : c'est dans ce jardin qu'a commencé la Révolution française ; c'est monté sur une chaise comme celle sur laquelle je suis assis que Camille Desmoulins a appelé le peuple aux armes la veille de la prise de la Bastille.

À Zurich, quinze ans auparavant, lors de sa découverte de la collection du Moniteur, il avait écrit que 1793 évoquait pour lui « comme un parfum de printemps », « une fraîche matinée de mai, des marronniers verts ». Le rêve juvénile devenait réalité...

Le déménagement de Neuchâtel à Paris impliquait le transfert de l'importante bibliothèque de Guillaume. Pour cette opération aussi il prend quantité de précautions. Une première malle de livres est adressée à « M^me^ Gertrude von Schack, avenue de Villiers », sa belle-sœur ; l'expéditeur indiqué est « M^me^ Élise Guillaume-Golay ». Comme tous les envois de livres, celui-ci est ouvert au Ministère de l'Intérieur, en présence du destinataire ou de son représentant ; James Guillaume s'y rend et peut constater la rigueur avec laquelle l'opération est conduite. Ce ne sont pas tant les publications subversives qui sont recherchées que les contrefaçons. La Suisse et la Belgique, avant la signature des conventions internationales concernant la propriété intellectuelle et les droits d'auteur, avaient été, dans la première moitié du XIXe siècle, des centres actifs de contrefaçon. Pour ne prendre que cet exemple, des libraires de Genève ou d'ailleurs, peu après la parution des romans-feuilletons à succès d'Eugène Sue, en proposaient aussitôt des éditions que la publicité n'hésitait pas à proclamer meilleur marché que celles de Paris ! D'où la vigilance des autorités françaises et, conformément aux traités, la saisie impitoyable de ces éditions pirates, toujours présentes dans le commerce, en Suisse et en Belgique.

Élise avait déjà emballé le reste de la bibliothèque de son mari lorsque celui-ci s'avisa qu'elle contenait justement quelques pièces susceptibles d'être saisies :

J'ai appris hier que mon Louis Blanc, Histoire de la Révolution, ne peut entrer en France, parce que c'est une contrefaçon belge. [...] La saisie ne serait rien, mais c'est la surveillance de la police dont je serais l'objet ensuite ; même ce seul fait pourrait entraîner mon expulsion. Ainsi, cherche Louis Blanc (13 ou 14 volumes reliés) et sors-le ; laisse-le à Neuchâtel ; je le regrette, mais il le faut. Cherche aussi Michelet, Histoire de France, 7 ou 8 volumes, brochés, couverture vert-jaune ; c'est également une contrefaçon qui doit rester en Suisse.

Deux jours plus tard, nouvelles recommandations :

Ne traite pas à la légère ce que je t'ai dit touchant les contrefaçons (Louis Blanc, Michelet, et peut-être une ou deux de mes partitions [de musique], éditions Peters ou Litolff). Il faut absolument que tu les enlèves de mes caisses de livres. Maintenant il y a un moyen : les bagages des voyageurs contenant des effets, et non spécifiés comme concernant exclusivement des livres, ne vont pas au ministère de l'Intérieur pour la visite des livres ; ce sont seulement les douaniers à Pontarlier et les employés de l'octroi à Paris, qui vous visitent vos malles. Cette visite se fait superficiellement ; on ne regarde pas le contenu des livres, ni surtout le nom de la ville où ils sont imprimés. Il serait donc possible que toi et Gertrude vous emportiez dans vos malles Louis Blanc (pas Michelet parce qu'il est incomplet, je n'en veux pas) de même que celle ou celles des partitions qui sont de la contrefaçon. C'est un coup à risquer : si le hasard veut que vous soyez visitées par un douanier lettré (!!!), il pourra s'apercevoir de la chose, et alors il confisquera les livres ; mais vous n'aurez pas d'autres désagréments.[^12]

Lors du passage des deux femmes à Pontarlier, tout se passa bien ; aucun « douanier lettré » n'était semble-t-il de service.

À son arrivée à Paris, Guillaume avait d'abord logé à l'hôtel Médicis, rue Monsieur-le-Prince, puis chez son frère Édouard, avenue de Villiers, dans le 17e ; à partir du mois de juin, en prévision de la venue de sa femme et de sa fille, il a loué un appartement, 147 boulevard Saint-Michel, dans un bâtiment situé en retrait, au fond d'une cour, au troisième étage.

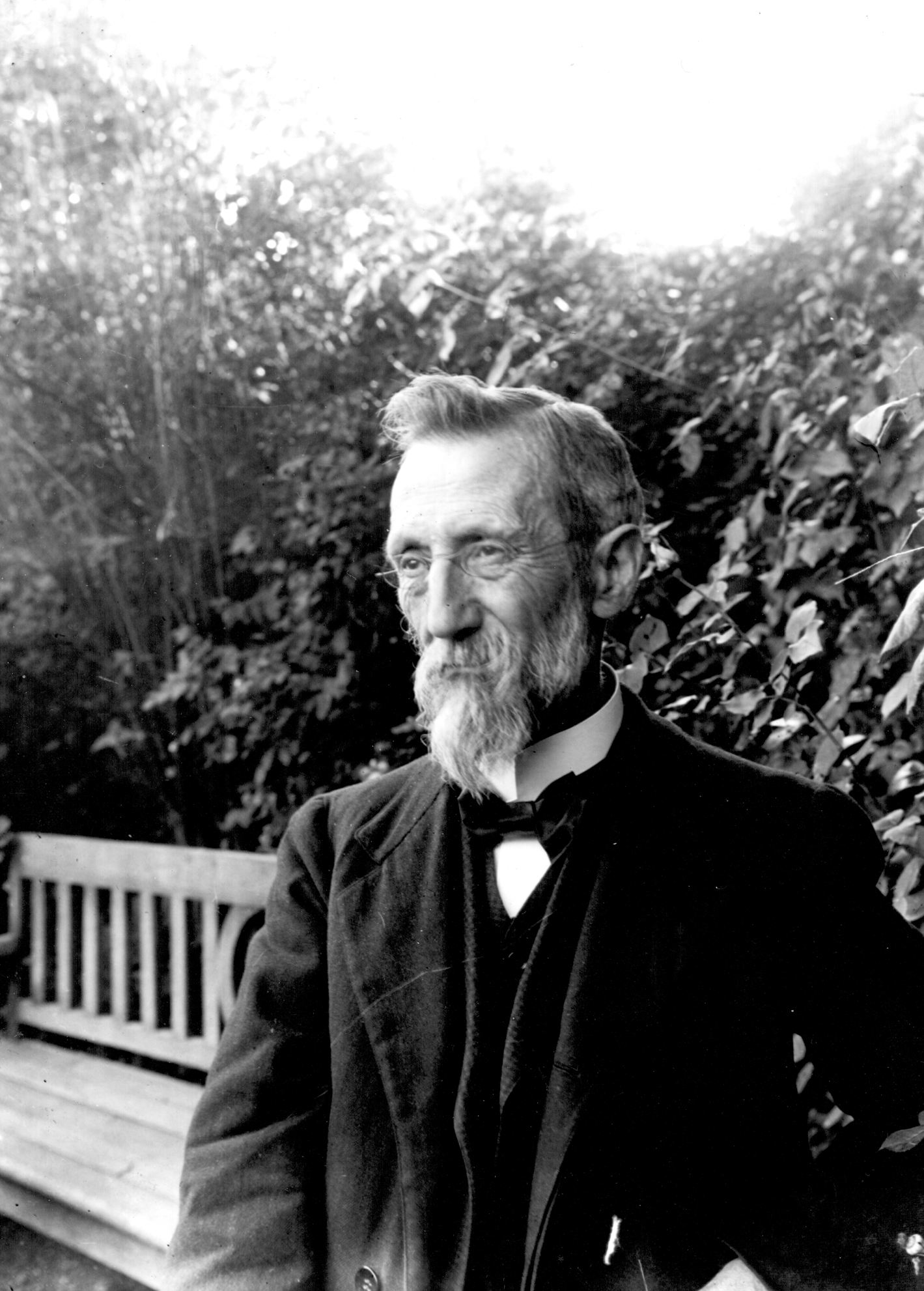

La Préfecture de police n'eut vent que tardivement, le 16 juillet 1878, de sa présence dans la capitale, mais sans pouvoir le localiser. Peu après, le 5 août, l'officier de police Labore qui, cinq ans auparavant, avait été envoyé en voyage d'inspection en Suisse et avait passé alors par Neuchâtel où il avait rencontré Guillaume, signala à la Préfecture l'avoir aperçu et reconnu au boulevard Saint-Michel. « Il doit exister chez vous, ajoutait-il, un dossier de Guillaume que j'ai aidé en grande partie à établir en 1872-73 et 74, ainsi que son signalement et, si je ne me trompe, son portrait photographié. Guillaume n'a guère changé depuis que je l'ai vu pour la dernière fois en octobre 1873, à Neufchâtel. »[^13] Comme les agents de la Préfecture de police, apparemment, ne rôdaient guère aux abords des Archives nationales, de ceux de la maison Hachette, éditrice du Dictionnaire de pédagogie, ou de ceux de la Bibliothèque nationale, Guillaume demeurait introuvable. Ce ne sera qu'au début des années 1880 que la police finira par retrouver la trace du suspect, alors qu'en juillet 1879 il avait déménagé, 9 rue du Val-de-Grâce.

Immédiatement après avoir signé avec Hachette le contrat prévoyant l'édition d'un Dictionnaire pédagogique, en 1876, Buisson s'était embarqué pour les États-Unis, où il avait été envoyé comme délégué du ministre de l'Instruction publique à l'exposition universelle de Philadelphie[^14]. Les préparatifs de l'édition s'en étaient donc trouvés retardés et, surtout, le projet primitif s'était considérablement modifié. Au lieu du volume d'un millier de pages prévu, ce ne seront pas moins de quatre tomes qui constitueront finalement l'ouvrage, soit quelque 5600 pages à deux colonnes aux lignes serrées et aux petits caractères. Le dictionnaire comprenait désormais deux parties distinctes, de deux volumes chacune : la première, regroupant toutes les entrées relatives à la pédagogie, à son histoire, à ses doctrines, ainsi qu'aux biographies et institutions s'y rapportant ; la seconde, « une sorte d'encyclopédie d'enseignement primaire », comportait une trentaine de sujets importants, comprenant un article général, confié à une personnalité du monde scientifique ou universitaire (Ernest Lavisse pour l'histoire, Camille Flammarion pour l'astronomie, par exemple). Quant aux contributions plus particulières, dépendant de l'article général mais apparaissant dans leur ordre alphabétique, leurs auteurs étaient souvent ceux de manuels scolaires ou d'ouvrages de vulgarisation. Cette seconde partie fournissait aux instituteurs et aux professeurs des écoles normales (qui formaient les futurs instituteurs) la matière dont ils allaient nourrir leur enseignement. C'était en somme une petite encyclopédie de l'enseignant. Un élément indispensable, à une époque où ces connaissances n'étaient pas aussi répandues et diffusées qu'elles ne le deviendront par la suite. Buisson avait eu recours pour cette partie à ses relations, dont son ancien collègue à l'académie de Neuchâtel, Édouard Desor. Il lui demandera de rédiger

à l'usage d'un public nullement savant quelques beaux petits articles de géologie populaire. Je ne vous demande pas du tout un cours, mais seulement quelques points intéressants, faciles, ceux-là seulement que vous jugerez possible et bon de populariser. [...] Vous vous adressez aux instituteurs, dans le Dictionnaire de pédagogie fait à leur intention et dont je vous envoie un spécimen. Je vous laisse toute latitude pour l'étendue des articles, en ajoutant qu'il les faut aussi courts et aussi élémentaires que vous pourrez les écrire sans les rendre trop secs. [^15]

Quant aux honoraires, « Ils sont dérisoires, 10 fr. par page d'impression » à deux colonnes. Et un mois et demi plus tard, en remerciant Desor de son acceptation, il ajoutait : « Je ne vous demande que de vous souvenir que vous vous adressez à un public primaire, tout primaire. C'est votre public du Château [où Desor tenait ses conférences populaires], même un peu moins de cela, car la France n'est pas encore la Suisse quoi qu'on fasse pour cela. » Les lecteurs constitueront un « public plus intéressant que lettré ». Mais Buisson connaissait l'expérience de Desor pour « cette bonne œuvre de vulgarisation à laquelle si peu de savants ont le courage de se prêter ».

Selon un usage fréquent au XIXe siècle, avant sa sortie en volumes, le Dictionnaire paraissait par livraisons successives, les souscripteurs pouvant, à la fin, faire relier l'ensemble des feuillets reçus. Ces livraisons -- il y en aura 173 -- parurent, à partir du 2 février 1878, à raison de deux feuilles d'impression (32 pages) tous les quinze jours à peu près, tantôt de la première partie, tantôt de la seconde, puis environ toutes les trois semaines. On pouvait aussi souscrire pour un envoi par fascicules de dix feuilles. Chacune des deux parties était publiée selon l'ordre alphabétique. Cela nécessitait un strict respect des dates prévues pour chaque livraison, consacrée à l'une ou l'autre partie. Toutefois un déséquilibre dans le rythme de parution des deux parties apparut rapidement. En effet, l'encyclopédie de l'instituteur pouvait avancer et avancera beaucoup plus rapidement que la partie pédagogie, puisqu'elle se bornait à mettre en notices des connaissances déjà vulgarisées, souvent par les propres travaux des auteurs. En principe, Buisson n'avait pas à y rédiger d'articles importants ; mais ce n'était pas le cas de Guillaume. Outre de brèves notices de complément ou de renvoi, l'établissement de la liste des entrées, d'accord avec Buisson, la correspondance avec les auteurs, la mise au net des manuscrits, leur remise à l'imprimeur et la correction des épreuves, en collaboration avec leurs auteurs, Guillaume avait pris en charge la rédaction de nombreuses notices, non signées. Ce travail deviendra de plus en plus important à la suite de la nomination, le 10 février 1879, de Buisson comme directeur de l'enseignement primaire. Une nomination due au tout nouveau ministre de l'Instruction publique et des cultes, Jules Ferry ; un poste que Buisson conservera plus de dix-sept ans. Ce dernier, absorbé désormais par ses fonctions officielles, fut contraint de se décharger de plus en plus de ses tâches relatives au Dictionnaire sur son collaborateur. Les deux parties du Dictionnaire ne progressaient pas à la même allure : en juillet 1882 la première, la partie proprement pédagogique, n'en était qu'à la lettre G alors que la seconde, encyclopédique, était déjà entièrement achevée. Le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, tel était son titre, ne sera terminé et ses quatre volumes reliés mis en vente qu'en février 1887.

Entre temps, la vie familiale de Guillaume s'était modifiée. Peu après leur installation boulevard Saint-Michel 147, sa mère y était venue passer quelque temps. Un peu plus tard, son père lui avait succédé. C'est alors qu'ils avaient engagé une bonne, venue du canton de Vaud. Le 24 mars 1879 leur naissait une seconde fille, Élise Jeanne Marguerite, que rapidement on surnomma Zizi, nom que ses parents avaient retenu d'un roman d'Alphonse Daudet, et qui, dans la correspondance et la vie quotidienne, remplacera définitivement son prénom officiel, Marguerite. Sa venue au monde avait mis à rude épreuve James qui avait dû aller, au milieu de la nuit, réveiller la sage-femme, qui tarda tant à arriver que le père en était à se demander s'il n'allait pas devoir s'improviser accoucheur. C'est probablement cette augmentation de la famille qui incita les Guillaume à déménager au rez-de-chaussée du 9 rue du Val-de-Grâce, en juillet 1879[^16].

Guillaume, très prudent, avait bien mis un point final à ses activités politiques. Seule exception qu'il mentionne : sa présence aux funérailles d'Auguste Blanqui, le 5 janvier 1881, « la première manifestation publique du prolétariat parisien, se ressaisissant après dix années d'un régime de compression à outrance », comme il l'écrira plus tard[^17]. Il n'avait aucune accointance avec les conceptions politiques et sociales du vieux révolutionnaire et de ses partisans, mais il respectait sa vie de sacrifices et de dévouement ainsi que sa fidélité à un idéal. C'est ce qui l'amènera à prendre place dans le cortège funèbre, au côté de Pierre Tkačev, le blanquiste russe, qu'il avait sans doute connu en Suisse. Une assez longue lettre à sa mère, heureusement conservée, nous fournit des informations sur ses autres sorties, au printemps 1881. Le 21 avril, il va écouter Léon Gambetta qui parle au Trocadéro.

Mon impression très sincère et désintéressée est que d'une part, Gambetta vaut mieux que sa réputation, et par un autre côté lui est bien inférieur. Il a une figure assez sympathique ; son extérieur ne repousse pas ; son sourire ne manque pas de finesse et de grâce -- mais tout gracieux qu'il est, ce sourire a quelque chose d'inquiétant : il est noir, noir de poil et même noir d'expression, un peu comme celui d'Henri Ladame ou de Hirsch [connaissances de Neuchâtel], gens séduisants mais problématiques. Quant à l'éloquence, c'est peu de chose ; j'ai entendu cent orateurs qui parlaient mieux que celui-ci ; il déclame, il pérore, il se bat les flancs ; peut-être empoigne-t-il son public quand il est en colère ; mais cette parole tonitruante à froid -- banale d'ailleurs et incorrecte -- n'était pas faite pour nous conquérir. Le public -- c'est ici surtout qu'on pourrait supputer le nombre de sots qu'il faut pour faire un public -- a paru ravi. Qu'est-ce que cela prouve ?

Le dimanche suivant, le 24 avril, avec sa femme, il se rend à la salle Gerson, à la Sorbonne, lors de la clôture du congrès des instituteurs. Jules Ferry, le ministre, et Octave Gréard, directeur de l'enseignement primaire de la Seine, y prennent la parole, en des termes que Guillaume juge intéressants et excellents. Madame Quinet, qu'ils y rencontrent, leur donne des billets pour un concert. Dès son arrivée à Paris, Guillaume avait fait la connaissance de la veuve de l'écrivain, qui habitait alors le même immeuble que Ferdinand Buisson. Élise, qui attribuait volontiers des surnoms aux personnes de sa connaissance, l'appelait « l'illustre veuve », ce qui n'était pas mal trouvé. On sait en effet la véritable adoration que Madame Quinet avait eue et conservait encore pour son mari et son œuvre[^18]. Quand elle publiera 50 ans d'amitié Michelet Quinet, Guillame en publiera un compte rendu élogieux dans La Révolution française.

Autre relation : Élie Reclus. Quand l'ancien directeur de la Bibliothèque nationale sous la Commune put rentrer d'exil, après l'amnistie, et s'établir à la rue Monge, Guillaume le fréquenta régulièrement : « Je pris l'habitude d'aller chez lui une fois par semaine, avec ma femme, nous y rencontrions M^me^ Dumesnil et les deux filles de son mari, qu'on nous présentait en les appelant "les petites filles de Michelet". » Alfred Dumesnil, suppléant d'Edgar Quinet au Collège de France, avait épousé Adèle, la fille de Michelet, et après le décès de celle-ci, s'était remarié avec une sœur des Reclus[^19]. À plus d'une reprise, la jeune Émilie Guillaume, alors âgée d'une dizaine d'années, accompagna ses parents à ces thés et soirées amicales. C'est probablement là que Guillaume fit la connaissance d'une cousine des frères Élie et Élisée Reclus, Pauline Reclus, épouse Kergomard, inspectrice d'académie, dont il fréquentera aussi la maison. C'est chez elle qu'il retrouva, un soir de 1882 ou 1883, Natalie Herzen, la fille de l'écrivain russe, qui, en 1870, lui avait rendu visite à Neuchâtel pour lui demander de la mettre en contact avec Serge Netchaïev, qui se cachait alors dans le Jura. Les Guillaume entretenaient donc des relations sociales avec un milieu républicain et laïque, où se croisaient d'éminents représentants de l'enseignement et de la culture.

Guillaume ne perdait pas totalement de vue la vie politique ; le 12 mai 1881, il se risque à une sortie, à la salle de la Redoute, rue Jean-Jacques Rousseau 35.

Je suis allé pour la première fois depuis que j'habite à Paris, à une réunion publique ; c'était un débat contradictoire sur le socialisme entre l'employé de commerce Deynaud et le fameux homme d'État de l'orléanisme, Hervé. Ils ont été aussi faibles l'un que l'autre. [...] C'était Malon qui présidait, et c'était vraiment la plus forte tête du bureau. Quant à l'assemblée -- conservateurs, gambettistes ou socialistes --, sa bêtise, manifestée par ses interruptions en divers sens était inénarrable. Et penser que ça s'appelle le peuple souverain ![^20]

Pour comprendre la remarque concernant Benoît Malon, il faut avoir à l'esprit le profond mépris de Guillaume pour celui-ci, motivé par la politique de l'ancien communard, en 1875, lorsqu'il s'était prononcé contre la Fédération italienne de l'Internationale et son insurrectionnalisme. En 1880 ou 1881 encore, place de l'École de Médecine, Guillaume, apercevant Malon qui, l'ayant reconnu, venait à sa rencontre, la main tendue, lui tournera le dos[^21]. Les vieilles inimitiés avaient la vie dure.

Jusqu'au XXe siècle, Guillaume ne semble plus avoir participé à des manifestations ou réunions socialistes et libertaires. Il conservait certes ses convictions intimes, mais, comme le montrent ses remarques sur la foule, il ne se reconnaissait pas dans ce peuple abusé par les politiciens. Aussi s'absorbait-il dans ses travaux, ayant coupé tous les ponts avec ses anciens compagnons, comme le relèvera à plus d'une reprise Max Nettlau. José García Viñas de Barcelone, passant à Paris en automne 1878, aurait voulu voir Guillaume, mais celui-ci lui fit dire qu'il s'était complètement retiré du mouvement[^22]. Il s'était en quelque sorte doublement expatrié, abandonnant à la fois la Suisse et le mouvement ouvrier. Choix volontaire, mûrement réfléchi sans doute, dont il avait longuement pesé toutes les implications, mais qu'il a peut-être, par la suite, au vingtième siècle, réinterprété en fonction de ses nouvelles activités dans le syndicalisme révolutionnaire. D'où, chez lui, la tendance à sous-estimer la part de découragement due au déclin de la Fédération jurassienne et le choc dû au changement de sa situation personnelle, si bien exprimé dans ses lettres aux siens. Cela l'a également conduit à surestimer les relations qu'il aurait pu conserver avec tel ou tel de ses anciens camarades et même à nier que, durant sa retraite de 1878 à 1901, il ait perdu le contact avec le mouvement, ce pour quoi libertaires et anarchistes l'avaient considéré comme perdu pour leur cause. C'est très net dans les dernières pages du tome IV de son Internationale et dans son Autobiographie[^23]. En 1904, dans une lettre à Nettlau, il se défendra d'avoir rompu avec l'Internationale en 1878[^24] ; il prétendra s'être fait mettre en congé de la Fédération jurassienne et, à Paris, avoir maintenu des contacts avec Carlo Cafiero et Errico Malatesta. Il serait aussi demeuré en relation avec Kropotkine et sa femme, pendant et après l'emprisonnement de ce dernier à Clairvaux. Adhémar Schwitzguébel, venu à Paris pour l'Exposition universelle de 1878 et probablement pour prendre part au congrès international socialiste projeté à cette occasion, lui aurait rendu visite et les deux seraient demeurés en relations épistolaires jusqu'à la nomination de ce dernier au poste de secrétaire ouvrier adjoint, en 1891. Dans les années 1880, il aurait revu Gustave Lefrançais, l'ancien communard qu'il avait connu en Suisse et dont, à Neuchâtel, en 1871, il avait édité l'Étude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871.

On se gardera de mettre en cause la sincérité et la bonne foi de Guillaume, dans ce qui constituait à ses yeux une justification, mais ses affirmations méritent d'être pour le moins fortement nuancées. Cafiero et Malatesta lui rendirent effectivement visite à quelques reprises durant l'été 1879 ; Nettlau relèvera, beaucoup plus tard, la façon amusante dont Guillaume lui avait dépeint les visites nocturnes des deux révolutionnaires, dont l'allure de conspirateurs romantiques suscitait quelque étonnement, dans le paisible immeuble bourgeois où il habitait[^25] ; mais ailleurs Nettlau parlera de la froideur avec laquelle Guillaume avait accueilli ses deux camarades, qui comprirent bientôt qu'ils n'étaient pas les bienvenus[^26]. Les deux seront d'ailleurs arrêtés et expulsés de France, le 15 novembre 1879. Quand, en 1901, Guillaume reprendra contact avec Kropotkine, aucun des deux, dans leur correspondance ultérieure, ne fera jamais allusion à des visites antérieures à Paris. Rien non plus n'atteste de relations entre Lefrançais et Guillaume, même s'ils ont pu, occasionnellement, se rencontrer. Quant à Paul Robin, il l'a certainement rencontré à l'occasion de la collaboration de celui-ci à la deuxième partie du Dictionnaire de pédagogie. Mais la coupure avec ses anciens compagnons de lutte était bien réelle et demeurera totale jusque dans les premières années du XXe siècle.

Revenons à ses occupations. Dans L'Internationale, il racontera que, peu après son arrivée dans la capitale, un concours de circonstances aurait pu le ramener aux études philologiques de sa vingtième année en faisant de lui un « professeur de grec dans une grande école, l'école Monge, sous les auspices du philosophe positiviste G. de Bagneux et du grammairien Wierzeyski[^27] ». Mais il n'en dit pas plus. Outre ses occupations pour le Dictionnaire pédagogique, Ferdinand Buisson l'avait chargé de traduire des devoirs d'écoliers étrangers, recueillis à l'Exposition universelle, dans les divers pavillons nationaux. Le volume, paru en 1879, signale que Guillaume « s'est efforcé de rendre le caractère des originaux avec la plus grande fidélité, en reproduisant, dans la mesure du possible, les incorrections ou les naïvetés du style, et en conservant toujours la ponctuation telle que l'élève l'a mise ». Il avait traduit les textes de l'allemand, de l'anglais et de l'italien ; les devoirs des petits Hongrois avaient eux aussi été traduits par lui, mais c'étaient ceux d'écoliers hongrois germanophones ; quant aux autres langues, un spécialiste s'était chargé des travaux japonais et Guillaume, bien qu'il eût acquis de sérieuses connaissances de l'espagnol, mais pas du portugais, s'était probablement fait aider par des praticiens de ces langues[^28].

En outre, bien que nous manquions de précisions à ce sujet, il a commencé sans tarder des recherches sur l'enseignement et l'instruction publique durant la Révolution française, pour la rédaction d'articles du Dictionnaire de pédagogie. Dès le début de ses travaux, il s'est lancé dans un dépouillement systématique des cartons relatifs à son sujet, aux Archives nationales, donnant ainsi libre cours à sa passion pour l'histoire de cette période. Son important et très long article Convention paraît déjà en livraisons (44e à 46e) au cours du mois de novembre 1879, soit seulement seize mois après son arrivée à Paris ; il constitue une véritable somme sur tout ce que l'assemblée a discuté et fait en matière d'instruction publique, d'éducation et d'organisation de l'enseignement. On y trouve aussi de longs développements sur les projets élaborés alors, même s'ils n'ont pas été appliqués. C'est en somme l'ébauche de son œuvre ultérieure : la monumentale édition des Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention. Le travail avait-il débuté à Neuchâtel, avec les ressources limitées dont il y disposait ? Peut-être, mais néanmoins il est stupéfiant de constater, à la lecture de l'article, la somme des recherches qu'il avait dû mener à Paris pour rédiger si rapidement ce long texte de 51 pages à la composition dense et serrée, et cela à côté des autres travaux qu'il assumait, tant pour le Dictionnaire que pour d'autres commanditaires. Car, on l'a vu, ses tâches avaient considérablement augmenté, depuis la nomination de Buisson à la direction de l'enseignement primaire. Mais avant d'examiner de plus près la collaboration entre les deux hommes dans la rédaction du Dictionnaire, il faut jeter un coup d'œil sur l'évolution politique de la France à cette époque.

Le nouveau ministère républicain, constitué après la démission de Mac Mahon et l'élection de Jules Grévy à la présidence de la République, au début de 1879, comprenait Jules Ferry, qui prit le portefeuille de l'instruction publique. Il le conservera jusqu'en novembre 1883, dans les cabinets successifs auxquels il appartiendra, même lorsqu'il accédera à la charge de président du Conseil. Il assurera ainsi une continuité dans la politique scolaire de la Troisième République, malgré l'instabilité ministérielle qui demeurera une caractéristique du régime. Ferry est un modéré ; il renvoie à des échéances lointaines et indéterminées les grandes réformes démocratiques et sociales, mais celle de l'enseignement lui tient à cœur. À la fin du Second Empire déjà, il avait déclaré, dans une assemblée publique : « Je me suis fait un serment : entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale : c'est l'éducation du peuple. »[^29] Et effectivement, il allait s'y tenir. Aussi, le 10 février 1879, il avait fait appel à Buisson comme directeur de l'enseignement primaire. C'était, pour Guillaume, l'assurance d'un travail et d'un revenu pour quelques années. En outre, avec la fin définitive de l'Ordre moral et la majorité républicaine, il n'avait plus à craindre une expulsion à cause de son ancienne appartenance à l'Internationale.

Plusieurs lettres à ses parents paraissent destinées à leur montrer combien sa situation est désormais sûre et avantageuse, telles ces lignes adressées à sa mère en 1881 :

Par M. Buisson j'ai fait peu à peu la connaissance de toutes personnes qui ont un nom ou une fonction importante dans l'instruction publique ; on me fourre de temps en temps dans une commission, et j'y vais siéger sans scrupule, attendu qu'il ne s'agit que de pédagogie et non de politique. J'ai conservé une entière liberté de langage avec M. Buisson et ceux que je connais, et je m'en trouve très bien ; on sait ce que je pense, on ne me demande que ce qui est compatible avec mes idées. Tout ce monde-là est tolérant en raison même de son intelligence ; du moment qu'on a reconnu que vous n'êtes pas un imbécile, on vous traite avec sympathie ; en Suisse au contraire, on ne me pardonnait pas de n'être pas un imbécile : c'était là mon plus grand crime.[^30]

On voit comment l'anti-étatiste et l'adversaire de la participation aux campagnes politiques justifie sa collaboration à des organismes officiels : ce n'est que de la pédagogie, non de la politique. Pourtant les entreprises de la Troisième République en ce domaine avaient un caractère indéniablement politique. D'ailleurs, deux ans plus tard, il écrira à son père : « Parmi les travaux qui me sont confiés, il en est qui peuvent être considérés comme des fonctions publiques. » Ce sont des arrêtés ministériels qui le nomment à ces postes, « Moi, je joue un rôle semi politique », reconnaît-il[^31].

Peu auparavant, dans une autre lettre à son père, après lui avoir demandé s'il serait possible d'obtenir en extrait de casier judiciaire ne mentionnant pas sa condamnation de 1877 à la suite de la manifestation de Berne, il concluait en des termes, bien propres à impressionner le conseiller d'État :

Je te quitte pour aller au Ministère, dans le cabinet de M. Buisson, siéger comme membre d'une commission à côté de MM. Gréard, Pécaut et autres notables personnages. Voilà les bizarreries de notre politique : en France je suis traité avec des égards qui feraient tourner la tête à plus d'un ; j'ai conquis, sans avoir rien eu à sacrifier de mes opinions, une position à laquelle aucun de mes compatriotes n'était arrivé, à ma connaissance ; les hommes les plus éminents m'honorent de leur estime ; en Suisse, je suis un paria qui n'est même pas sûr que la police de son pays ne lui jettera pas éternellement à la face la flétrissure d'un jugement correctionnel [pour sa participation à la manifestation du 18 mars 1877 à Berne], auquel je suis allé m'offrir par un sentiment chevaleresque peut-être exagéré. Cela me fait rire quand je ne pense qu'à moi ; mais cela m'indigne quand je pense à l'avenir de mes enfants et à la lâcheté de ces gens qui poursuivent les opinions politiques comme des délits de droit commun.[^32]

S'il s'est félicité de l'évolution politique de la Troisième République, parfois les manifestations de celle-ci étaient loin de l'enthousiasmer, comme en témoignent ces lignes relatives à la nouvelle fête nationale, instaurée le 14 juillet 1880. En conclusion d'une lettre à sa femme, qui était allée passer l'été en Suisse, il s'exclame : « Au diable la fête nationale ! » Deux jours plus tard, il donne plus de détails :

Hier j'étais si excédé de la fête nationale que je n'ai même pas eu la force de t'écrire. La vue de tous ces gens en liesse m'avait mis d'une mauvaise humeur indicible. Chaleur torride ; dans les rues, une foule qui s'amuse à regarder les drapeaux, des gens qui font partir des pétards entre les jambes des passants, des ivrognes qui demandent à verser "un sang impur". De temps en temps on voyait passer une "fille" en costume tricolore, et alors les étudiants applaudissaient au délire. Après avoir été obligé d'arpenter deux fois dans la journée le boulevard St-Michel pour y chercher ma subsistance, je me suis réfugié, le soir, au jardin et j'y ai trouvé M^me^ Bugeaud [une voisine] avec qui j'ai un peu parlé politique. Mais ce n'a été qu'un moment de répit. Les voyous de la rue St-Jacques, pour mieux s'amuser, avaient imaginé de faire un bal, non dans la salle que tu sais, sous nos fenêtres, mais bien dans la cour à côté, en plein air, et ils dansaient là aux accents mille fois maudits d'une trompette qui ne jouait pas en mesure. La trompette a joué toute la nuit, je crois ; quant à moi, je l'ai "entendue" jusqu'à 2 h. du matin, sans compter les pétards, les hurlements et autres manifestations de la joie nationale.[^33]

Outre les réactions agacées de l'érudit dérangé dans le repos nécessaire à sa tâche, du mélomane sensible au décalage entre le rythme de la danse et celui de la maladroite trompette, il y a un évident mépris à l'égard de la foule en liesse et de ses amusements. Ce ne sont plus les auditoires attentifs des séances de l'Internationale jurassienne, les manifestants responsables et organisés des rues de Berne en 1877 ; c'est la foule avide de bruits et d'amusements, la foule anonyme, prête à tous les entraînements, qui n'a aucune conscience de ce que signifie la fête à laquelle elle participe et qui tolère tous les débordements, quand elle n'y participe pas elle-même.

Revenons à Buisson. Comme on l'a dit, la première partie du Dictionnaire avait donc une matière beaucoup plus complexe et hétérogène que la seconde. La mise au point et l'établissement des entrées, la quête, la sollicitation et la relance des auteurs, le contrôle et la mise au point de leurs manuscrits nécessitaient un travail sans commune mesure avec celui de la partie encyclopédique. Comme il n'y avait pas de comité de rédaction, tout reposait sur les épaules de Buisson et surtout de son collaborateur Guillaume, depuis la nomination de Buisson à la tête de l'enseignement primaire. Certes, le directeur, malgré l'ampleur de ses nouvelles tâches, ne se désintéressait pas de son dictionnaire. Selon un témoignage ultérieur, « Dès qu'il pouvait s'échapper du Ministère, il courait prendre ses repas chez lui. Dans la salle à manger l'attendait le méticuleux et laborieux érudit James Guillaume, son secrétaire pour le dictionnaire, et tandis que Buisson mangeait, Guillaume lui lisait l'article dont il venait de recevoir le manuscrit et dressait avec lui le plan du travail proche[^34] ». Dans le dernier des volumes (tome 2 de la première partie), Buisson conclura l'ouvrage en ces termes :

En terminant, j'ai un autre devoir de gratitude à remplir : c'est de reconnaître les inappréciables services dont le Dictionnaire est redevable au secrétaire de la rédaction, qui en a secondé d'abord, puis souvent dirigé en fait la publication depuis le jour où j'ai été appelé à des fonctions publiques qui ne laissent guère de loisirs. Tous nos collaborateurs savent avec quel soin scrupuleux, avec quelle étendue et quelle solidité de compétence, avec quelle délicate et infatigable vigilance M. J. Guillaume s'est acquitté de la tâche qu'il avait acceptée. Je suis heureux de lui rendre ici un témoignage auquel les éditeurs de cet ouvrage tiennent à s'associer.

Plus tard, à de nombreuses reprises, Buisson ne tarira pas d'éloges sur le travail accompli par son secrétaire de rédaction dans les deux dictionnaires.

Ajoutons ici quelques renseignements sur les revenus que Guillaume tirait de ses travaux. Dans une lettre à sa mère, du début de 1881, il donne quelques informations sur ses occupations et ses revenus. « La publication du Dictionnaire de pédagogie, qui durera encore toute cette année [son achèvement ne se fera qu'en 1887 !], constitue ma principale occupation et c'est de là que je tire la moitié de mon revenu. En outre j'ai, comme tu le sais peut-être, à donner tous les mois un courrier de l'extérieur à la Revue pédagogique de la librairie Delagrave : cela me paye mon loyer. » Il explique qu'il a refusé, peu auparavant, d'en devenir le secrétaire de rédaction en titre, car Delagrave est le concurrent direct de la maison Hachette, éditrice du Dictionnaire. Néanmoins, à partir de de 1882, il assurera, au nom de Buisson, ce secrétariat de rédaction[^35]. En outre, ajoutait-il dans sa lettre, il avait en chantier deux ou trois volumes et toutes sortes de travaux qu'on lui avait commandés. Selon le contrat entre Hachette et Buisson, Guillaume, en tant que collaborateur, recevait, pour les articles de sa plume, 5 fr. la colonne imprimée, soit 10 fr. par page, et, dès le début de 1879, une rétribution pour son secrétariat de rédaction. En juillet 1881, dans une lettre à sa femme, qui séjournait alors en Suisse, il revient sur ses gains depuis son arrivée à Paris ; en 1878 : 2884 fr., soit environ 400 fr. mensuels pour ses sept premiers mois dans la capitale ; 1879 : 7320 fr. ; 1880 : 8127 fr. ; 1881, six premiers mois : 3828 fr.[^36] Ce sont là des sommes qui leur assuraient, dans la métropole, une existence décente, à lui et à sa famille. Le 14 mars 1888, il reconnaîtra avoir encore reçu de Buisson la somme de 700 fr., solde de son compte de collaborateur du Dictionnaire[^37].

Nous disposons encore d'autres renseignements sur ses revenus et dépenses en 1886. Voulant montrer à sa femme qu'elle n'avait pas à se faire de souci pour le coût des traitements médicaux qu'elle suivait alors en Suisse, il lui donne des précisions détaillées sur ses revenus et dépenses. Pour le mois d'août, ses appointements pour la Revue pédagogique et les publications du Club alpin chez Hachette dont il s'occupe ont été de 900 fr. ; Buisson lui devait également 900 fr. ; ses articles pour le Dictionnaire pédagogique lui vaudraient environ 250 fr., payés par Hachette ; le 30 septembre, il toucherait encore 250 fr. pour la Revue pédagogique et 200 fr. du Club alpin, soit en tout 2500 fr. Quant à ses dépenses durant la même période, elles s'établissaient ainsi : 500 fr. envoyés en Suisse à son épouse et à ses sœurs ; 150 fr. pour ses propres dépenses à Paris ; 300 fr. pour celles du ménage ; 370 fr. de loyer ; 800 fr. pour le remboursement d'un emprunt au Crédit lyonnais. Cela laissait encore 380 fr. disponibles pour des imprévus[^38]. Les travaux intellectuels de Guillaume assuraient donc à sa famille une existence aisée.

Pour son travail au Dictionnaire pédagogique, Guillaume avait disposé d'un bureau, qu'il avait hérité de Buisson, au siège de la maison Hachette, 79, boulevard Saint-Germain, dès février 1879. Il le conservera après l'achèvement du Dictionnaire pédagogique, en 1887, car Hachette, qui avait apprécié son travail, le chargea alors du secrétariat de rédaction d'une autre publication de la maison : le Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies, qui parut de 1890 à 1905, dirigé par Paul Joanne, éditeur par ailleurs de nombreux guides touristiques. En outre, Guillaume continuait à assurer les publications du Club alpin français. Ce sont les revenus qu'il tirait de ces deux fonctions qui lui permettaient de vivre, à partir de 1887.

Ce Dictionnaire géographique, publié, comme celui de pédagogie, par livraisons (202 au total), puis vendu ensuite en volumes, ne comptera pas moins de 7 tomes de 5469 pages (numérotation continue du début à la fin), plus un volume Introduction, écrit par Élisée Reclus (163 p., numérotées en chiffres romains), annoncé dès le début comme appât pour la souscription, mais qui ne sera livré qu'en 202e et dernière livraison, en 1905. Le célèbre géographe anarchiste s'y montre, ici ou là, particulièrement critique, publiant un tableau dénonçant les dépenses militaires des huit principales puissances et critiquant vivement la centralisation française et sa bureaucratie qui paralysent toute initiative, contrairement à ce qui pourrait se produire au sein d'une libre fédération. Malheureusement, nous ne disposons pas des mêmes sources que pour les Dictionnaires de pédagogie et il nous est impossible de déterminer en quoi consistait la tâche de James Guillaume. Les articles ne sont pas signés et son nom figure seulement sur le tableau indiquant, pour chaque volume, la liste des collaborateurs principaux. La lecture des notices elles-mêmes ne fournit aucune indication quant à une collaboration rédactionnelle de sa part. Généralement, leurs références à l'histoire sont des plus restreintes et on peut penser que le travail de James a été exclusivement celui d'un secrétaire de rédaction, veillant au caractère uniforme des articles, à leur coordination et à leur insertion dans l'ensemble de la publication, sans parler de tout le travail de mise au point des manuscrits pour l'impression, de lecture et de relecture des épreuves. Peut-être s'est-il aussi livré à quelques recherches en bibliothèques pour compléter les indications lacunaires de certains auteurs. Joanne, en même temps que son Dictionnaire, a aussi publié une série de Guides, chez Hachette, mais on ne sait si Guillaume s'en est aussi occupé et s'il a peut-être participé à certains d'entre eux.

Revenons à ses premières années à Paris. Absorbé, comme on vient de le voir, par ses travaux, Guillaume se vit proposer un voyage à Stockholm, où devait se tenir un congrès pédagogique, du 9 au 12 août 1880. Le ministère de l'Instruction publique y déléguait Octave Gréard, recteur de l'Académie de Paris, membre de l'Institut, avec mission d'enquêter sur l'organisation scolaire des pays traversés (Allemagne, Danemark, Suède)[^39]. Gréard avait besoin d'un aide ; comme il avait fait la connaissance de James Guillaume dans les commissions où ils siégeaient ensemble, il lui proposa de l'accompagner dans son voyage. L'offre était tentante, mais Guillaume hésitait, « ma principale raison étant que je ne voulais pas revêtir un caractère officiel, voyager pour le compte du gouvernement français ». Mais l'assurance que seul Gréard était officiellement délégué et que son compagnon ne serait qu'une sorte de secrétaire privé dissipa les scrupules de l'ancien dirigeant de la Fédération jurassienne. Autre difficulté : son absence, d'une quinzaine à une vingtaine de jours, allait retarder les travaux du Dictionnaire. Mais Buisson le rassura sur ce point et l'encouragea vivement à accepter.

Autre souci : sa famille. Il ne pouvait laisser Élise et ses deux filles seules à Paris, alors que toutes leurs connaissances auraient abandonné la ville pour les vacances. Émilie, l'aînée, avait bien passé trois semaines à la campagne, avec M^me^ Buisson et ses enfants, mais Zizi, la cadette, avait besoin d'un changement d'air. Finalement, Élise et ses filles séjourneront en Suisse, dans la famille des sœurs de cette dernière, à Genève et à Lausanne, puis prendront pension à Rosevilla, chez les sœurs de James. La bonne, « qui est une brave fille », garderait le domicile parisien.

Le mercredi 4 août, à huit heures du soir, Guillaume et Gréard prenaient le train pour Cologne où ils arrivèrent le lendemain matin, après une nuit où, la plupart du temps seuls dans leur compartiment, ils avaient pu dormir environ deux heures. Là, après un petit déjeuner, ils allèrent visiter la célèbre cathédrale. Puis, à 9h30, départ pour Münster, Osnabrück, Brême, Hambourg ; une longue et dure journée, à travers un plat pays au paysage monotone. Heureusement Gréard est un « causeur aimable et intéressant. » Mais il a un « défaut », sa sobriété ; il se contente de très peu ou jeûne, ce qui ne convient guère à l'estomac de Guillaume. Ils arrivent le soir à Hambourg où ils couchent, mais c'est pour en repartir à six heures du matin pour Copenhague. Le plat pays danois est des plus monotone et le pauvre Guillaume, tiraillé par son estomac, a hâte d'arriver au détroit du Grand Belt où il pourra, lors du transbordement, avaler quelque nourriture. Après la traversée, c'est encore le train jusqu'à Copenhague, le vendredi soir. Les deux envoyés y passent toute la journée du samedi, visitant diverses écoles, visites qui se poursuivent encore le dimanche matin. Puis c'est la traversée du Sund et, depuis Malmö, à nouveau le train jusqu'à Stockholm où ils arrivent le lundi matin. Le soir, à leur hôtel, alors que Gréard s'est déjà endormi, on avertit Guillaume qu'on le demande à la salle à manger. Il enfile donc à nouveau sa redingote noire et descend sans méfiance, pour se trouver en plein milieu du dîner officiel offert aux congressistes, un dîner à la suédoise, c'est-à-dire un buffet abondamment fourni. Il y est accueilli à sa surprise comme le représentant de la France, est présenté aux uns et aux autres comme tel tandis que l'ensemble des convives porte un toast en son honneur. Pour quelqu'un qui avait tant craint de « revêtir un caractère officiel », c'était réussi !

Le mardi 10 août au matin, ouverture officielle du Congrès dans l'église de Ladngård, en présence du roi Oscar II. Guillaume était placé près de l'estrade où siégeait le souverain, ce qui lui permettait de bien l'observer. Tout le monde était en habit et en cravate blanche, mais le roi était en redingote, avec une cravate bleue fantaisie, descendant sur sa chemise, « comme un commis de nouveautés ». Au début de la cérémonie, l'assemblée entonne le célèbre choral de Luther ; « le roi chante à gorge déployée, et tout le monde l'imite, sauf nous : c'est un spectacle d'une simplicité toute scandinave ». Autre exemple de cette simplicité : des institutrices, arrivées en retard, n'ont plus trouvé de place ; on les installe sans façon sur l'estrade royale, derrière le fauteuil du souverain. « On sent que tous ces gens se trouvent en famille », commente Guillaume. À la fin de la cérémonie, ceux qui désirent être présentés au roi vont vers lui ; c'est le cas de Gréard qui, par la suite, ira encore faire une visite officielle au Palais royal, où il sera reçu durant une vingtaine de minutes. L'après-midi, les délégués se répartissent dans les trois sections prévues, qui siègent en trois endroits différents. Le soir, c'est un grand banquet populaire de 6000 convives, en présence du souverain. « Cette fois, observe Guillaume, le roi lui-même a fait toilette, il a un frac, des décorations et une cravate blanche. » Il est un peu perplexe ; il n'ose tout d'abord s'approcher des tables, avec sa toilette bourgeoise. Il s'y décide cependant, tandis que Gréard va s'entretenir avec le roi, lequel, sans cérémonie, se cure les dents comme un simple mortel, relève encore Guillaume. L'un des officiels suédois veut le présenter au roi et, malgré ses dénégations, l'entraîne de force : l'ancien animateur de la Fédération jurassienne s'incline respectueusement, Oscar II fait de même et l'on échange une poignée de main. « Vous avez assisté à la cérémonie de ce matin ? lui demande le roi. -- Oui, et je l'ai trouvée très grandiose ; le chant du choral de Luther était vraiment très émouvant. -- C'était un peu austère, n'est-ce pas ? C'est le caractère du Nord. -- C'est vrai ; mais ensuite le chant des jeunes filles était charmant : la voix des enfants est toujours touchante. » Là-dessus, conclut Guillaume, « nous nous faisons une nouvelle révérence et retournons à nos tartines respectives. »

Le lendemain, Gréard s'est rendu à Uppsala, la ville universitaire, au nord-est de la capitale, laissant son assistant au Congrès. Mais celui-ci, dans ses lettres à sa femme, qui constituent notre seule source d'information, ne parle guère des sessions de travail ; il est vrai que, les participants provenant exclusivement des pays scandinaves, leurs interventions étaient incompréhensibles pour Guillaume. À son départ de Stockholm, il écrira : « En somme, le Congrès n'était pas grand'chose, au moins pour nous. Mais les Suédois en sont très fiers et trouvent qu'il a superbement réussi. On comptait 5000 participants dont 3000 Suédois, et le reste Norvégiens, Danois et Finlandais. Pas d'Allemands. Nous sommes les seuls congressistes non scandinaves ; aussi notre présence a-t-elle été très remarquée. »

Quand Gréard revient d'Uppsala, nos deux Parisiens prennent le bateau à vapeur pour le Djurgården, le Bois de Boulogne de Stockholm, comme l'explique James : des restaurants en plein air, des orchestres, c'est le lieu de détente des habitants de la capitale suédoise. Le soir, Gréard, fatigué, va dormir tandis que Guillaume va griller une dernière cigarette dans la salle de l'hôtel. « Alors un Monsieur grand, tête intelligente, cheveux grisonnants, vient à ma table et me dit en français, avec l'accent italien : "Vous êtes ici avec M. Gréard ? [...] Je suis Italien mais naturalisé français ; je m'appelle Cernuschi". Je fais un bond : Vous êtes M. Cernuschi du Siècle ? Oui, c'est moi. C'était le fameux Cernuschi, l'ex-membre de la Constituante romaine, le millionnaire économiste, bref l'original connu de tout le monde. »

De 1880 à nos jours, ce « fameux » personnage est tombé dans l'oubli et son nom n'évoque guère que le musée parisien réunissant ses collections artistiques de l'Extrême-Orient. Enrico Cernuschi (1821-1896), d'une riche famille de Brescia, avocat à Milan, avait pris une part active à la révolution de 1848, comme démocrate fédéraliste. Élu à l'assemblée constituante de Rome, en 1849, il avait été emprisonné quelque temps lors de la restauration du pouvoir papal, puis s'était réfugié à Paris. Entré au Crédit mobilier, il avait siégé à son conseil d'administration. Son soutien financier public aux adversaires du plébiscite organisé par Napoléon III lui avait valu une expulsion de France où il ne revint qu'après le 4 septembre 1870. Il avait alors abandonné son poste à la banque et pris une participation de 600 000 fr. au Siècle, quotidien républicain dirigé par son ami Gustave Chaudey. Au début de 1871, Henri Cernuschi avait été naturalisé. Durant la Commune, fidèle à ses conceptions fédéralistes, il avait, avec son journal, soutenu les tentatives de conciliation entre celle-ci et Versailles. Lors de la répression de l'insurrection, il échappa de peu à la fusillade, car il avait été reconnu par un général de l'armée versaillaise qui, se souvenant de son rôle dans l'opposition républicaine de la fin de l'Empire, avait ordonné de le passer par les armes. C'est à la suite de cet épisode qu'il avait entrepris le long voyage en Égypte et en Extrême-Orient d'où il avait rapporté quantité d'objets d'art. Fondateur de la Banque de Paris, qui avait ensuite fusionné avec celle des Pays-Bas, il était à la tête d'une immense fortune.

Redonnons la parole à Guillaume :

Il paraît voir avec plaisir que je le connais ; sur sa demande, je lui explique qui je suis, et nous nous mettons à causer politique et socialisme jusqu'à minuit. Je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir, lui ai dit mes opinions aussi carrément qu'il m'a dit les siennes ; nous nous sommes trouvés d'accord sur beaucoup de choses, en désaccord sur quelques-unes (comme cela m'arrive avec M. Gréard, avec qui je cause maintenant comme avec un vieux camarade). Nous avons échangé nos cartes, et il m'a invité à aller le voir à Paris, et à visiter sa collection de bronzes japonais et chinois. Il voyage en Suède pour son plaisir, et partait le lendemain matin de bonne heure.

Tandis que Cernuschi poursuivait son voyage, Gréard et son compagnon visitaient des écoles de la capitale. Ils souffrent de l'ardeur du soleil estival : « Nous transpirons comme des beurriers. Heureux le ministre des cultes [croisé dans une rue] qui se promène en chapeau de paille et en jaquette légère [...] ; nous, nous sommes condamnés au drap noir et au chapeau haute forme. »

Le vendredi 13 août, c'est le dernier jour à Stockholm ; Guillaume y achète une poupée costumée pour sa fille Émilie et un service à découper en acier suédois pour son épouse, puis c'est le départ pour gagner Berlin en deux jours et deux nuits de voyage, par Copenhague et Hambourg. Arrivés dans la capitale allemande le dimanche soir 15 août, ils parcourent la ville le lendemain, pilotés par Laupert, l'ancien pensionnaire des Guillaume à Neuchâtel. Puis ce sont les visites d'écoles, qui se poursuivront les jours suivants, lors du passage des deux envoyés à Leipzig et à Dresde. En cette dernière ville, ils prennent le temps d'aller au musée pour y voir la Madone Sixtine de Raphaël. Ils y retourneront d'ailleurs quand, revenant de Prague, ils s'arrêtent quelques heures à Dresde. Les deux voyageurs, très fatigués, se quittent à Francfort, Gréard poursuivant son chemin vers Paris tandis que Guillaume passe par Neuchâtel pour y reprendre sa famille. Mais les mauvaises correspondances l'obligeront encore à dormir en Suisse, à Olten, avant d'arriver à Neuchâtel, dans la matinée du lundi 23 août. Deux jours plus tard, c'est le départ du couple Guillaume et de ses deux filles pour Paris, mais il leur faudra attendre une partie de la journée à Pontarlier, à la douane, car les bagages n'ont pas suivi et sont restés en panne à Neuchâtel ! Ce ne sera que le jeudi 26 août au matin que les Guillaume arriveront à leur domicile parisien. James aura ainsi passé une vingtaine de jours en déplacement ; compte tenu des conditions de voyage de l'époque, des séances, des entretiens et des visites d'écoles lors des étapes, c'était, physiquement, trois semaines fort éprouvantes.

Gréard avait été très satisfait de l'aide et de la collaboration de Guillaume ; il avait sans doute apprécié la franchise et l'ouverture de l'ancien porte-parole de la Fédération jurassienne, qui n'hésitait pas, lors de leurs discussions, à développer devant lui ses idées. Un jugement qui était partagé par ses amis et collaborateurs. Le 17 octobre, Guillaume écrit à sa sœur Émilie :

Mes affaires continuent à marcher ici d'une façon assez satisfaisante ; je veux dire qu'on me traite d'une manière à laquelle je n'ai guère été habitué en Suisse. Ainsi, la semaine dernière, on a constitué au ministère de l'Instruction publique une commission pour discuter l'organisation et le programme d'une école normale supérieure primaire destinée à former des directrices et des professeurs pour les écoles normales de filles. M. Buisson m'a fait nommer membre de cette commission, où j'ai pour collègues : M. Pécaut, futur directeur de cette école ; M. Gréard, recteur de l'académie de Paris ; Michel Bréal ; Paul Bert ; M. de Bagnaux ; et M. Fustel de Coulanges, directeur de l'École normale supérieure (la grande école normale formant les professeurs de l'enseignement secondaire). Je me suis trouvé un peu confus d'être en si haute société ; heureusement que je connaissais déjà la plupart de ces Messieurs. Michel Bréal, que je n'avais pas encore vu, m'a beaucoup plu. »[^40]

Michel Bréal, professeur de grammaire comparée à l'École pratique des hautes études et au Collège de France, inspecteur de l'enseignement supérieur dès 1879, est considéré comme le fondateur de la sémantique ; Ferdinand de Saussure fut l'un de ses élèves. Il a participé activement à l'organisation de l'enseignement républicain. Contrairement à ceux qui voulaient combattre et éradiquer chez les élèves l'usage des patois et langues autres que le français, il préconisait, de la part des enseignants, de recourir à ces dialectes, langues maternelles des élèves, et de s'appuyer sur eux pour l'étude de la langue nationale, le français. Une conception bien différente de ce qui fut souvent la pratique de l'école républicaine, où l'on avait tendance à stigmatiser les élèves qui recouraient au vocabulaire de leur langue maternelle.

L'École normale supérieure de l'enseignement primaire, destinée à former les professeures des Écoles normales d'institutrices, qui venait d'être créée, était sur le point d'ouvrir ses portes, à Fontenay-aux-Roses. Il s'agissait de lui donner sans tarder un programme, des plans d'études, une organisation. On relèvera la rapidité d'exécution de ces réformes de l'enseignement, une fois la décision prise. On notera aussi l'absence de femmes dans cette commission chargée de préparer l'ouverture d'un établissement féminin, malgré la présence, dans l'enseignement enfantin et primaire, de quelques personnalités féminines qui auraient été aptes à y siéger. Quant à Guillaume, on voit que, malgré sa nationalité suisse, il était parfaitement intégré au personnel des réformes scolaires républicaines. Cependant Buisson l'incitait à engager les démarches nécessaires pour obtenir au moins une autorisation d'établissement, c'est-à-dire, selon les termes de l'époque, une « admission à domicile », délivrée par le ministère de la Justice. Il était, depuis 1878, un étranger séjournant en France, libre de ses mouvements, mais sans droits civils et pouvant être expulsé par simple mesure administrative. C'était une situation qui pouvait nuire à l'avenir professionnel de ses filles, comme le lui avait signalé Buisson. Cette question, écrit Guillaume à son père, « dont je t'aurais parlé lors de ton dernier voyage à Paris si nous avions eu le temps de causer un peu en tête-à-tête », en soulevait une autre : celle de son casier judiciaire en Suisse, dont il réclame un extrait ne faisant pas mention de sa condamnation de 1877. Buisson d'ailleurs l'incitait à commencer sans tarder ses démarches, tant qu'il y avait un ministère républicain, car il redoutait un renversement de celui-ci. Il craignait aussi des difficultés pour le faire nommer comme agent de la commission chargée de publier l'histoire de l'instruction publique durant la Révolution. Aussi Guillaume envisage-t-il de revendiquer la nationalité française en vertu du décret de 1791 qui l'accorde à tous les descendants des huguenots ayant fui les persécutions religieuses, ce qui était le cas, pensait-il, de ses lointains ancêtres. C'est en se réclamant de cet acte que le romancier genevois Victor Cherbuliez était devenu français. Guillaume prie donc ses sœurs de demander à leur cousin, le docteur Louis Guillaume, s'il était possible d'établir une véritable filiation jusqu'au premier Guillaume établi aux Verrières[^41]. On ignore les suites de cette demande, mais James se trompait : les premières mentions des Guillaume aux Verrières remontent au XIVe siècle déjà, bien avant la Réforme !

Cependant, malgré sa nationalité, Guillaume eut encore l'occasion de participer à des rencontres pédagogiques internationales. Ce sera le cas en 1884. En mai, sous le patronage de la reine Victoria et d'un comité nommé par le prince de Galles, une Exposition internationale d'hygiène et d'éducation s'était ouverte à South Kensington, à Londres. Elle entendait répondre aux préoccupations de l'opinion publique « à propos des dures conditions des classes laborieuses dans les grandes villes, et [...] mettre en relief toutes les ressources dont disposent la science et l'art pour élever le niveau du bien-être et du confort physique ainsi que celui de la culture intellectuelle et artistique des classes populaires ». C'est ainsi que l'avait présentée la Revue pédagogique à ses lecteurs, insistant sur le caractère essentiellement démocratique de l'entreprise ; la revue fournissait quelques détails sur la partie consacrée aux écoles et aux « Ouvrages et ustensiles éducationnels ». Un commissaire français, délégué par le ministère de l'Instruction publique, y avait rassemblé les diverses pièces exposées dans la section France. En outre, en relation avec l'exposition, une conférence internationale sur l'enseignement devait se tenir, durant la semaine du 4 au 9 août[^42]. C'était le mois où James, avec sa famille, passait ses vacances à Mers, à côté du Tréport, sur la côte de la Manche. Mais, à peine arrivé, il y avait laissé Élise et ses filles pour se rendre à Londres, à la conférence pédagogique internationale. La traversée, de Dieppe à Londres avait été fort agitée ; neuf dixièmes des passagers souffraient du mal de mer, mais, à sa surprise, pas lui, qui avait pourtant passé une nuit blanche avant de s'embarquer, car se rendre du Tréport à Dieppe, pas très éloignés à vol d'oiseau, n'était pas un voyage aisé en 1884. Selon ses souvenirs tardifs, il aurait fait la traversée avec Paul Robin, venu aussi aux manifestations de Londres.

Le ministère de l'Instruction publique avait envoyé une dizaine de délégués à l'exposition et à la conférence. Guillaume n'en faisait pas partie, car, comme cela avait été le cas en 1880, il ne voulait pas être un représentant officiel du pouvoir ; et d'ailleurs Buisson voulait éviter les critiques qui auraient pu s'élever contre le choix d'un étranger comme représentant de la France. Aussi, même s'il logeait avec les délégués français dans un hôtel du sud-est de la capitale britannique, s'il visitait comme eux l'exposition et assistait à sa guise aux travaux des trois sections du congrès, Guillaume le faisait grâce à son statut de journaliste, envoyé spécial de la Revue pédagogique. Aussi se refusa-t-il à prendre part aux deux banquets officiels. Il trouvait d'ailleurs son compte à cette situation indépendante, comme il l'écrira à ses sœurs : « J'ai eu [...] mon voyage largement payé par l'éditeur Delagrave [qui publiait la Revue pédagogique], si bien que l'excédent de la somme a suffi pour payer un tiers des frais de notre séjour à Mers. » À cinq reprises, Guillaume quitta les travaux de la conférence pour visiter Londres : Westminster, S^t^ James Park, Trafalgar Square, le British Museum, la Tour de Londres..., mais surtout pour un pèlerinage à sa maison natale, où il avait passé ses quatre premières années ; grâce aux renseignements fournis par ses parents, il put retrouver l'immeuble de Myddelton Square, à côté de l'église S^t^ Marc, un endroit paisible où, apparemment, rien n'avait changé depuis quarante ans. Lors de ses promenades dans la capitale, il avait renoncé à visiter le célèbre Crystal Palace, « car après tout ce n'est qu'un bazar comme un autre ». Cependant il ne se désintéressait pas de la modernité et se souviendra jusqu'à ses derniers jours de son admiration devant l'illumination des bâtiments de l'exposition, à South Kensington, grâce à la Fée électricité et aux « poires Edison ». Ajoutons que le correspondant et envoyé spécial de la Revue pédagogique ne s'était pas contenté de visiter de près l'exposition et d'assister aux diverses séances du congrès qui l'intéressaient plus particulièrement ; il avait négocié avec le directeur du Musée pédagogique de Tokio une série d'échanges avec celui de Paris et récolté une foule de renseignements pour la Revue et le Musée pédagogique[^43]. C'est aussi à cette conférence qu'il fit la connaissance personnelle de Manuel Bartolomé Cossío, directeur du Musée pédagogique de Madrid, récemment créé, avec lequel il demeurera en relations amicales, et aussi peut-être de Francisco Giner de los Rios.

La conférence s'était ouverte le lundi matin 4 août, dans le bâtiment du City and Guilds of London Institute, South Kensington. Dans son compte rendu[^44], notre « journaliste » accorde une grande attention au « plus important des discours », celui de Lord Reay, grand défenseur de la cause de l'enseignement populaire et technique ; il en traduit une grande partie de la conclusion :

Le mécanisme si compliqué de la société moderne, avec ses besoins multiples, rend l'organisation de l'éducation tous les jours plus complexe. Ce n'est pas par la centralisation, par des programmes, par des circulaires, par des examens que le succès peut être obtenu ; un budget richement doté n'y suffirait même pas à lui tout seul. Ce qu'il faut, c'est un esprit public appréciant la question sous son vrai jour ; c'est la forte conviction dans la population tout entière, hommes femmes et enfants, que l'éducation est un privilège ; que plus un homme a reçu d'éducation, et plus il doit être respecté. Cet esprit existe-t-il ? Oui, vous le trouverez dans les populations clairsemées des montagnes de l'Écosse et de la Suisse, le long des canaux de la Hollande, dans les forêts de l'Allemagne. C'est un précieux héritage. L'accroître est notre tâche.

Ce n'est probablement pas sans intention que Guillaume avait traduit ces paroles ; elles correspondaient à la distance critique qu'il conservait par-devers lui à l'égard de l'école de la Troisième République. Une distance que l'on sent parfois mais qu'il n'explicitera que très rarement. La dénonciation d'une centralisation voulant tout administrer par des circulaires, des programmes et des examens trouvait certainement des échos chez l'ancien animateur de la Fédération jurassienne. Sans doute approuvait-il aussi les propos de Buisson, qu'il rapporte par la suite, opposant les Anglais, qui partent de l'état de fait pour le modifier, aux Français, qui commencent par établir des principes généraux pour ensuite modifier les faits conformément à ces principes.